个人家能养菊花吗?

一、个人家能养菊花吗?

个人家里当然可以养菊花啦,既美观又大方

个人家最好别养菊花,菊花是用来祭祀的。

二、为什么要给死人祭拜

是这样的,这是中国的一种古老的习俗,时至今日,这种习俗已经家喻户晓。

起初给私人祭拜有几个原因。为了消除死者生前的坎坷经历,还有,大多数人都认为人死后会化为鬼,吃的是香。蜡烛……还有人认为人死后去的是一个叫地府的地方,和人间较为相似,用纸做的东西在死者的陵墓面前烧,就可以送到死者之手,然死者在另一个世界好好地生活

以为人死后会变成有能力降灾、福的鬼魂,并且它们还会肚子饿,要吃、要穿……

这种观念本身是非常错误的;人活着没啥特别能力,死了也一样。人死了,灵魂是进入乐园(真基督徒)或阴间。并且,既然他们没有物质的胃,就不会饿,所谓的供奉,根本是一厢情愿的胡闹。

基督徒可以在坟前放鲜花来纪念先人;但是,传统的祭拜方法(把死人当成另一个“神”),是真神非常不喜悦的,我们不能做。

表示对死者的尊重和怀念

民间习俗,以示不忘故者。

这是对死人的尊敬。

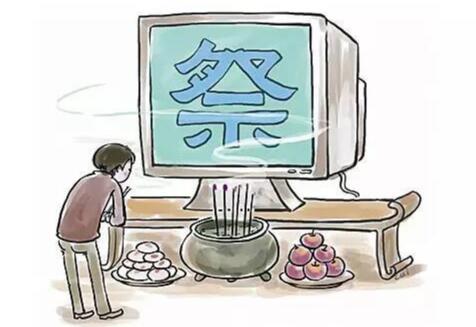

三、用手机“扫墓”,这种新型的祭祀方式能被大众接受吗?

中国人民有自己的文化传统,也有自己的文化传承。同时我们中国对于新事物的兴趣也在不断的增加,中国现在是一个高速发展的经济大国,中国人民也在经济发展之中,逐渐改变自己的思维模式,中国人有自己的文化,但是中国人也有自己对于新事物的认知,所以任何一种形式的改革,都不能一下子否认。

最近有一个消息,我看后觉得很开心。成都有个寺庙公墓推出了一种新的【互联网+祭祀】方式,那就是我们可以用微信远程祭祀。只要我们在微信上输入自己的信息,就会在寺庙的电子屏上面显示出来,以表达我们对自己亲人的哀思。我觉得这是一个很好的现象,也是一个文明祭祀的好办法。

我国老百姓有一个传统,那就是清明节的时候要祭奠自己的先人,给他们送去自己的思想,送去自己的孝心。但是每次我们祭祀需要专门的去公墓那里,由于大家都会在清明节祭奠,所以到处人挤人,而且交通也会带来不便利,此时推出的互联网祭祀的办法,可以给很多人省去一些时间,是个好事情。

大家还要知道一点,我们在清明节祭祀的时候,会少一些冥纸冥币,甚至有些人会烧一些纸人纸马。这些东西烧掉以后会给城市带来很大的污染,如果一直持续下去的话,确实是一个很不文明的事情。所以现在成都寺庙推出的互联网祭祀,可以解决这个问题,起码在形式上给大家一种选择,这也可以减少一些去烧纸的人流量。

中国的清明节祭祀,规模越来越大,而且很多地区的人讲究越来越多,造成的浪费可想而知,现在看到成都寺庙的行为确实值得我们点赞。这个方法大家接受需要一个过程,但是肯定有越来越多的人接受。举一个例子,出门在外的人现在很多,回不去祭奠亲人的工作人员,他们肯定是第一批接受这种形式扫墓的人!所以这种新型的办法,一定可以越来越普及。

时代变更的脚步,没人能阻挡的。信息化是大势所趋,用手机“扫墓”,这种祭祀方式被大众接受是迟早的事。但是,这样真的好吗?!

互联网发展至今,它带来的好处,我就不一一罗列了,毕竟大家都正在享受着它的好。中国的清明节祭祀由来已久,每年的规模也不小,已然成为一种文化传统,被中国人民沿袭着。它的意义就是祭奠死者,告慰其在天之灵,寄托哀思。那么,这份心意应该与时俱进的表达吗?就我个人而言,我觉得心意到就可以了,形式并不重要。但是,我仍然是支持亲自扫墓的。

我一直觉得现在一些重大节日的气息是越来越淡了。比如过年,原本过年就是放鞭炮烟花串亲戚,可是现在有了微信网络,红包直接用微信发,祝福就是冷冰冰的文字。再加上现在很多地方禁止放烟花爆竹,感觉过个年就是放几天假罢了。真怕以后清明节会变得一样冷冰冰,试想一下,清明时节,墓地上人迹稀少,只有硕大的电子屏幕上:爷爷,婆婆,愿您在天国幸福安康!这样的清明节还是清明节吗?

有些东西可以代替,有些却不能。亲自扫墓与隔着电子屏幕的扫墓中间的差距也是巨大的。就像你跟父母视屏与亲自回家的区别是一样的,同样是见到了家人的容颜,问候什么的都到了,但就是不如亲自回家,即使你回去啥也不拿,啥也不说。人情淡薄并不是偶然的,网络在提供了我们物质便利的同时,却让心的距离越来越远。不要一味的拿污染环境当做借口,来隔断这些节日的气息。真正污染了环境的主体不是它们!

我认为没有那么容易就被接受,要我而言我就不会接受,因为这种手机扫墓完全违背了扫墓的真正含义,完全起不到扫墓的真正意义,甚至说这只是一种懒人给自己找的借口罢了。

类似于手机扫墓的这种互联网扫墓方式,名义上讲是为了保护环境,节约资源但是从本质上讲是完全没有意义的。“扫墓”讲究的就是子女亲人到逝者坟前烧香祭拜,然后烧纸以表达自己的思念和哀伤,子女亲人到逝者坟前的清扫和祭拜都是一种对逝者尊重和记挂的行为,他们都是出于善心和孝道,而且清明节到逝者坟前上柱香清理墓碑也是中国的传统文化,至今为止中国遗留下来的传统文化已经不多了,如果连清明节的扫墓仪式都被互联网新形势所代替那么中国就真的一无所有了,总有数千年历史文化遗产的大中国就因为这种互联网+是的自己失去了根基,如果忽视对传统文化的批判性继承那么中国的发展将会是一种没有保障的成长,最终中国将会走上畸形,那时候后悔也来不及。

再者,目前的中国老龄化问题相对严重,再加上教育水平的影响人们对手机扫墓这种新形势还是会比较生疏的,不是所有人都会手机扫墓而且不是每一块都有大屏幕,再加上数十年的扫墓经历在人们心目中已经潜移默化产生了固定的思维,所以一时半会还是不会接受的,所以最后还是一样千万不要因为保护环境就放弃对传统文化的批判性继承,那是非常错误的。

原谅我,我大概是out了,不能接受。我们承认,现在交通发达了,大家都是四海工作了,确实在清明节这单独的这一天,回家并不容易。哪怕是放了个清明三天假,显然也不够折腾的。但是,这绝对不是用手机扫墓应运而生的理由!

很多人都看过古装剧吧,在古装剧里的那个男主或者女主总是身世凄惨,父母去世。在那些颠沛流离的日子里,父母的牌位总是带在身上,在那个小小的包袱里。稍微有个安身之地了,便没有那么一张桌子供着父母的牌位。难道父母的灵魂就在这个牌位上吗?不是,这个排位,只是一个寄托。古人其实比我们现代人更加的信鬼神。按照我们,现代人的心理,难道他们不应该去墓地吗?他们更信鬼神,但他们也更虔诚。能够在父母的坟地去敬奉一番,固然是值得欣慰的。如果没有那种条件能够虔诚地怀念逝世的长辈们,在古代可以对着父母的牌位,抒怀一番。我现在对着仙逝之人的照片念叨一番,未尝也不可取呀!只要心存对世事之人的怀念,哪一天都可以是去世之人的清明节。哪一天都可以取墓地看看他们,毕竟法定的清明节也不是逝者的新年呀?我们必须等那一天才能悼念逝世的先辈们吗?!

说到底,我们不知道亡者去了哪里,他们也不能发声,这一切不过是活着的人想怎么说就怎么说罢了,也不过是活着的人图个心理安慰罢了。我看了其中一条手机扫墓的留言“老伴儿,我在孩子们家,过几天去看你”。说实话,真的一刹那被感动了。我感动不是因为有这个留言,而是因为留言的内容。我那曾经许诺相伴一生的老伴儿啊,我现在在你最心爱的孩子的家里,我在照料他们,他们也在照料我,你放心吧。孩子们这几天有点忙,我也没办法去看你,过几天我去看你。是的,过几天。管他什么清明节还是鬼节?只要我想你,我能够走得动,就去看你。我现在一边打字,一边忍不住为这份真挚的感情掉眼泪。思念是两个人的事,我能够理解用手机扫墓的人的思念的心情,却很不喜欢这种公开的屏幕。相比之下,我更欣赏,写一封信,烧了,仿佛在天际的那个人能够收到。

这种新型的祭祀方式我不能接受,我相信,跟我一样不能接受的一定大有人在!

我们为什么去扫墓?不就是为了能够跟自己去世的亲人有一个说话的机会,去看一下我们去世的亲人吗?新型的祭奠方式看似不错,但是却是冷冰冰的、没有任何情感的。你想想,如果自己去世了,长眠地下的时候,你的子孙后代即使是到了清明也不去你的墓前看一看你,跟你唠唠嗑,说一些闲话家常,而是也通过手机,发一些冷冰冰的文字,在你的墓前不停地滚动着,不可悲吗?这算是哪门子的祭奠呀?这样的祭奠不要也罢!

记得小时候,跟着爸爸去扫墓。每到爷爷奶奶的墓前,爸爸总是很虔诚的拔拔那些乱草,然后将准备好的贡品摆好,然后开始烧纸、磕头什么的。一开始,我也不太懂,直到10岁吧。我才懂得了那种怀念亲人的情感。从那以后,每次扫墓,我也会非常虔诚的给爷爷奶奶磕头,跟他们说一些话。还记得,我说的最多的应该就是“爷爷奶奶,我想你们了”。

可能是因为我是一个老封建吧。对于一些老辈的祭奠方式,我是觉得非常好的。我可以为了保护环境不烧纸,但是我不能接受用冷冰冰的文字来表达我们对逝去的亲人的思念。我们都没有到他们的墓前走一走,没有去看一看他们,没有跟他们说说话,只是用电子屏,用微信,打上一些无关痛痒的文字。在我看来,这就是对于他们的一种不尊重,一种敷衍!

我认同现在科技的发展,我也享受着科技发展带给我们的改变,但是对于这种新型的祭祀方式,我不接受!我相信,这种新型的祭祀方式不会被大众接受的。我不看好,这种新型方式!