中元节祭祀有哪些讲究

中元节祭祀有哪些讲究

中元节祭祀有哪些讲究

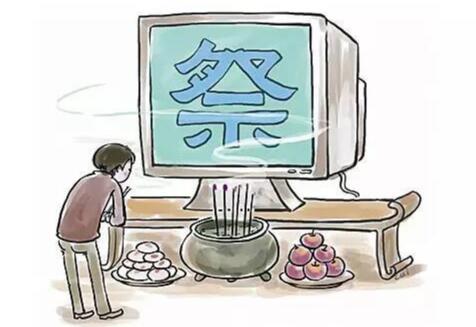

中元节是我国传统文化节日,别名祭祖节、地官节等,和清明、重阳、除夕并称为我国四大祭祖大节。古时候,中元节期间人们举行大型祭祀仪式,老百姓争相用新米祭祀祖先,向祖先报告收成情况。以下是我为大家整理的中元节祭祀有哪些讲究,仅供参考,希望能够帮助大家!

中元节的习俗

到了农历7月十五中元节的这天清晨,土地庙前便可见早早聚集在此的村民向神明们虔诚地进献供品、上香祈福。到了傍晚,各家各户都会在自己的大门前置上八仙桌,整齐有序的摆上各样供品,准备迎接已故亲人的到来,当地俗称“请客”。

八仙桌上的供品种类繁多,一般有常见的三牲(即半生熟的猪肉、豆腐、香肠)、四果(如香蕉、苹果、菠萝、鸭梨、龙眼、葡萄等水果)、香烛、纸钱、冥币等,值得一提的往往还会摆上九峰人自制的“菜头@”、“碱子@”以及自家种的蜜柚,这种供品在其他地方是比较少见的,目的.就是想让离别的亲人能够再次尝到家乡特产的味道,因而祭祀中流露出的乡情显得弥足珍贵。

八仙桌上各供品方位的摆放以及整个祭祀过程也很有门道。比如桌子正中会摆上把一大盆熟米饭,10双长长的筷子直直的插在盆中央和四周,让离别的亲人一看就明白是专门款待他们的美餐。在桌子最前面会摆上烛台,烛台正中间插上两炷红烛,红烛两边再插上两炷香,烛台再进去一点,一般会摆放碗碟和酒壶。在烛台四周就摆放其他的供品,如生姜、花生、糖果、糕点、冬瓜糖等。祭祀的时候先给先人斟满酒,再把红烛点上,手握香烛虔诚祭拜,口中默默地念着祭祀祈福的俚语。

祭祀仪式在当地很讲究:比如细红烛要点14根,粗红烛要点2根,冥纸要烧2大碟,每盘供品上都要放一小块红纸,干饭、稀饭包括盛饭的饭勺都要准备,少一样都不合规矩。另外,祭拜“客人”重双忌单,因此在祭拜时应摆六碗、八碗或十碗,供品也要凑成双数。在祭祀的时候还得时刻关注香烛的燃烧进度,不要等燃尽了再重新点一炷。一炷香一般会在还没燃尽之前就会被新的香烛接替上去,这寓意着家族的香火可以不断延续下去,又有让祖先可以尽享人间烟火的意思。

在祭祀的最后环节,一般主人不会急着去收拾东西,而会先把桌上快燃完的香烛抽起来,和邻居们一起把手里的香烛沿自己家门外方向一路插过去,再把卷成圆形的纸钱放在野外烧掉。夜色下,一路香烛高燃,照亮了亲人回去的路。七月十五祭祀的寓意,就是希望已故亲人,来的时候可以吃得饱,离开的时候有足够的盘缠,在爱火的指引下,能一路好走。每个地域不同,孕育出来的文化习俗也是各有特色,中元节祭祀习俗在华夏大地的轮回传承中本质始终未变。

“一食,二忌,三不烧”

一食

我国民间有说法是:中元节,逝去的祖先将回到人间,过奈河时没有船舶,只能靠鸭子驮着过去,同时把祭品驮回去,因此中元节有了鸭子祭祖和吃鸭子的习俗。根据相关文献记载,中元节吃鸭习俗大都集中在南方,北方保留下的中元节习俗很有限。除人们认知里想象中鸭子发挥的作用外,中元节吃鸭的原因有二:一是中元节将迎秋收,人们用吃鸭来庆祝;二是中元节前后正是鸭肉鲜嫩,营养价值丰富的时期,吃鸭能补充人体需要的营养物质。

结合现代人生活理念,中元节是立秋不久的时间段,温度和降水将迎较大变化。人们中元节以后就要调整饮食习惯,注意荤素搭配,确保营养物质摄入满足日常生活需求。

二忌

中元节是我国上坟祭祖的日子,具有很高的地位和价值。我国民间中元节有两大忌讳:一是中元节不能戴铃铛和凶器。一方面铃铛在人们活动中能发出去声音,能惊扰到其他人的生活。另一方面铃铛在我国传统文化中具有神秘力量,不能在中元节佩戴。结合现实看,随着风吹,铃铛就将出现声音,深夜中显得很恐怖。

除不能佩戴铃铛,中元节还不能踩踏祭品。不能踩踏祭品的原因有二:一是祭品是儿孙的心意,踩踏祭品易引发矛盾,破坏人际关系;二是祭品表达的是对逝者的尊重,踩踏祭品则是在侮辱逝者。结合以上两点,中元节当天最好别走夜路,避免踩踏到别人的祭品或者烧纸的灰烬。

三不烧

按照我国传统习俗说法,中元节期间有三不烧,既是现实的无奈,也是人们对逝去先人的尊重。中元期间三不烧分别指的是:一是孕妇不上坟烧纸。我国坟墓大都在荒郊野外,孕妇上坟易动胎气,影响身体健康。二是女婿不上坟烧纸。女婿始终都是家中的外人,中元节不能到妻子家里上坟祭祖。三是身体患有重大疾病的人不能上坟烧纸。身体虚弱,上坟过程中感染风寒的概率高。以上提到的三类人能否上坟,要结合当地传统说法,要具体问题具体分析。

我国有些地区除了特定的人不能在中元节上坟,还有些行为不能在中元节上坟过程中出现,比如不能大声吵闹,不能穿鲜艳的衣服等。任何时候,上坟期间都要有规矩和讲究,不能任意妄为,敬老敬祖是中华文化的传统美德。

;

中元节的主要拜祭内容有哪些

1、祭祀祖先,是为了提醒我们做人不能忘本。祭祖的民俗源远流长,传承千年, 是一项隆重的民俗活动和感德祖先文化的传统,也是慎终追远、固本思源的传统伦理的一种体现。“中元节”的祭祖习俗的产生,是因为民间相信自己的祖先会在七月半返回家中探望子孙,所以才有了祭祖的习俗。古时候,民间的祭祖非常注重祭拜的仪式,“中元节”这天祭拜的仪式一般是在七月中旬的傍晚时分举行。“中元节”的祭祖仪式赶上了小秋的农作物收获,所以这天的祭祀活动又称为“农作丰收秋尝祭祖”,晚辈还要把把丰收的喜悦与祖先分享。总之,今天的祭祀十分热闹。

2、荷花灯,其实是为了祈福而存在的一种事物。“河灯度孤”也叫做“放荷花灯”,是中华民族的传统习俗,最早是从上元节(元宵节)的张灯习俗而演变而来。荷花灯一般是在底座上放灯盏或蜡烛,将其放入江河湖海之中,任其漂流。放荷花灯的目的是普渡与祈祷,用以对已故亲人的悼念,对现世之人的祝福。每年的农历七月十五日,当夜幕降临,悼念已故亲人们的人们纷纷来到河边,将一盏盏荷花灯点亮投置江河湖海之中,任其随波逐流,希望以此将人们的思念之情和美好祈求带给已故的先辈,祈求平安幸福!大家可以在这天购买,并为自己已故的亲人准备几盏,表达自己的哀思。

3、这是一个地域习俗。“跳天灯”的习俗主要流行于我国广西天等县一带。据说每年农历的七月十五这天,在广西天等县这一带,村落里的主事人就会把全村的人都组织起来,形成一个宛如长龙的队伍。村落里的男女老少们,在一块较为平坦的场地上按照主事人的要求,排好有讲究的队形,由一人带头敲打木鱼,其余人手拿燃灯,按节奏有规律地在手持燃灯的人们所排好的队形中穿来跳去,以此来迎神赛会、驱逐疫鬼。不过随着科学的进步,时代的发展,“跳天灯”的习俗已经由古时候的封建活动发展成为了现代的一种民间的体育活动。可以在今天锻炼自己的身体。